Contenu en ligne sur la page : http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=EbookTestDeMathilde .epub

Cooptic est une initiative de transfert d'innovation, financ√©e par la Commission europ√©enne dans le cadre du projet Leonardo da Vinci. Quatre partenaires sp√©cialis√©s dans les p√©dagogies innovantes - SupAgro Florac et Outils-R√©seaux (Montpellier), l'√Čcole de la coop√©ration Aposta de Catalogne et le Centre R√©gional d'Initiative √† l'Environnement (CRIE Mouscron) de Wallonie - se sont associ√©s pour travailler sur l'adaptation d'un dispositif de formation destin√© aux animateurs de projets collaboratifs.

Durant Cooptic, ont été formées quinze personnes dans trois pays : Belgique, Espagne et France, afin qu'elle deviennent, à leur tour et dans leurs cercles respectifs, formatrices d'animateurs de projets et réseaux coopératifs.

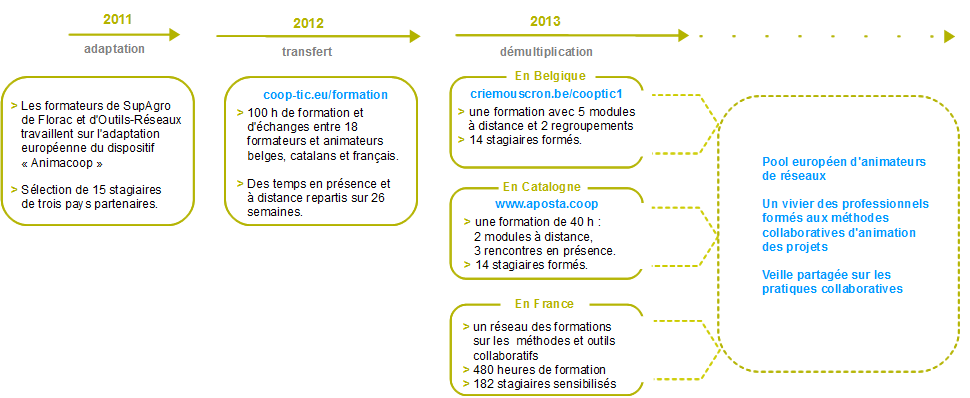

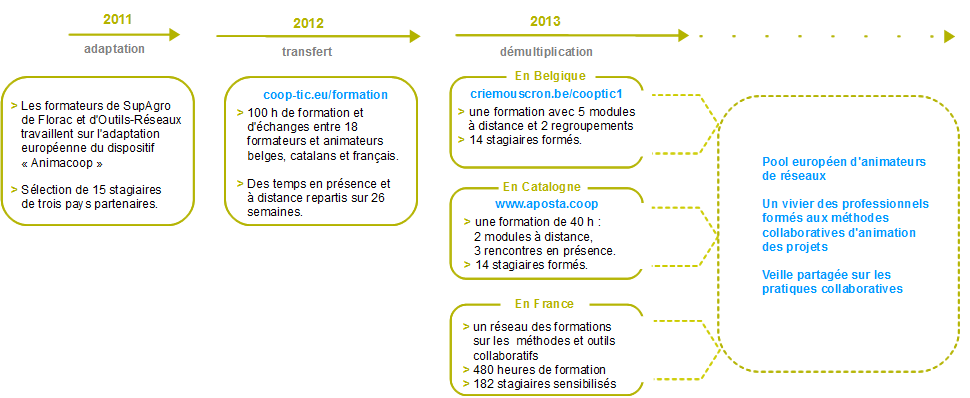

Cooptic, c'est aujourd'hui 60 animateurs de réseaux qui constituent un véritable pool dans trois pays européens. Ce réseau s'est construit sur trois ans :

Le programme de Cooptic a relié quatre structures :

Association Outils-R√©seaux : Association "r√©f√©rence" en France sur le travail en r√©seau. Sa mission principale est d'initier et d'accompagner les r√©seaux et pratiques coop√©ratives en s'appuyant sur des outils m√©thodologiques et Internet. En 2010, Outils-R√©seaux a mis en place le dispositif de formation Animacoop en direction des animateurs et professionnels ¬Ĺuvrant dans le champ de la coop√©ration et l'animation de r√©seaux. Ce dispositif Animacooop a fait l'objet d'adaptation du projet europ√©en Cooptic.

Ces partenaires ont associé les compétences de diverses institutions, universitaires, chercheurs, intervenants et collectivités locales engagées dans des démarches de développement participatif qui concourent activement à la rédaction d'une publication de cet e-book que vous pouvez découvrir maintenant.

Le dispositif de formation Cooptic est fondé sur les principes éducatifs qui visent à accompagner le stagiaire vers l'autonomie et à renforcer sa capacité à agir en connaissance de cause. L'apprenant est au centre de l'attention pédagogique. De ces principes découlent les choix de méthodes et moyens pédagogiques qui s'articulent autour de trois idées : le caractère transversal des savoirs et compétences collaboratifs à acquérir, un lien avec le projet professionnel des stagiaires, l'utilisation des potentialités des outils numériques pour innover sur les pratiques pédagogiques.

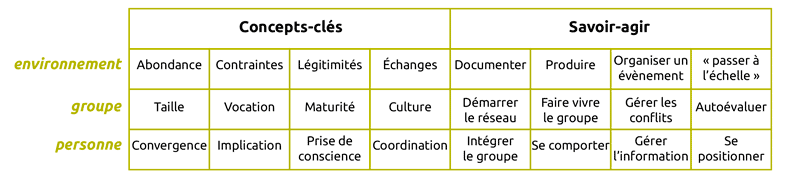

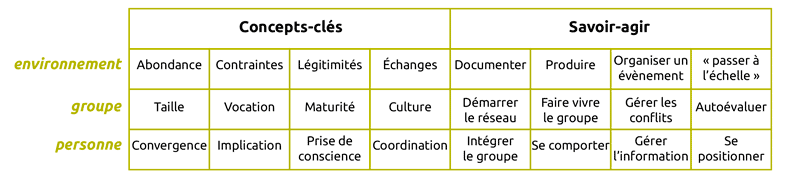

Ces contenus sont structurés autour de 12 concepts clés et 12 compétences collaboratives transverses :

Ces compétences collaboratives sont traitées parallèlement sur trois niveaux :

Une méthodologie pour pour passer de la posture d'"animateur de réseaux" à "formateur d'animateurs de réseaux".

Une alternance de moments d'échanges en présence et à distance via des outils internet.

Une utilisation des outils et méthodes collaboratifs durant la formation.

Des moments d'échanges de pratiques.

Du travail individuel sur des projets collaboratifs des stagiaires.

Co-production des connaissances : des rubans pédagogiques de formation.

Bonne lecture et bonnes futures petites expériences irréversible de coopération !

Coordination :

Hélène Laxenaire

Auteurs :

Gatien Bataille

Jean-Michel Cornu

Antoine Delarue

FNAMI LR

Mathilde Guiné

Claire Herrgott

Emilie Hullo

Corinne Lamarche

Hélène Laxenaire

Heather Marsh

Laurent Marseault

Daniel Mathieu

Outils-réseaux

Jordi Picart i Barrot

Manon Pierrel

Frédéric Renier

Violette Roche

Elzbieta Sanojca

SupAgro Florac

Vincent Tardieu

Laurent Tézenas

Françoise Viala

et les stagiaires Animacoop

Dessins :

Eric Grelet

Conception des parcours

Claire d'Hauteville

Hélène Laxenaire

Elzbieta Sanojca

Traduction en français :

Traduction collaborative par des membres du groupe AnimFr (de l'article sur la stimergie)

Traduction en anglais :

Koinos

Suzy Lewis-Vialar

Abdel Guerdane

Traduction en catalan :

Koinos

Jordi Picart i Barrot

Relecture (de la partie française) :

Caroline Seguin

Normalisation des fiches :

Cathy Azema

Gatien Bataille

David Delon

Corinne Lamarche

Hélène Laxenaire

Christian Resche

Cécile Trédaniel

Développement :

Florian Schmitt

Charte graphique :

Imago design

Montage et suivi du projet Leonardo :

Guy Levêque

Cathy Azema

Martine Pedulla

Stéphanie Guinard

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre d'un projet de transfert d'innovation (TOI) financé par l'union européenne au travers du programme Léonardo Da Vinci.

Tous les contenus (textes, images, video) sont sous licence Creative Commons BY-SA 3.0 FR. Cela signifie que vous pouvez librement les diffuser, les modifier et les utiliser dans un contexte commercial. Vous avez deux obligations : citer les auteurs originaux et les contenus que vous cr√©erez √† partir des n√ītres devront √™tre partag√©s dans les m√™mes conditions, sous licence CC-BY-SA.

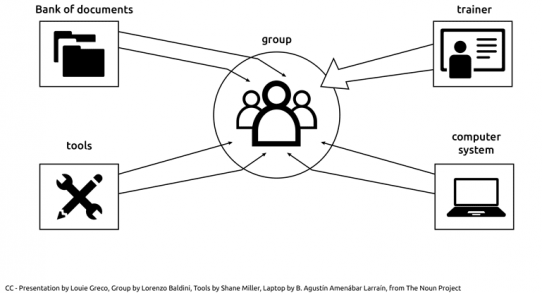

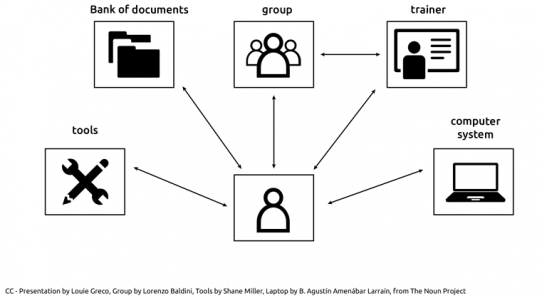

Cependant, plusieurs conditions sont nécessaires pour que ce type de dispositifs de formation devienne un réel écosystème d'apprentissage.

L'expérience de Cooptic a renforcé nos convictions sur quelques conditions de réussite des formations à l'ère numérique.

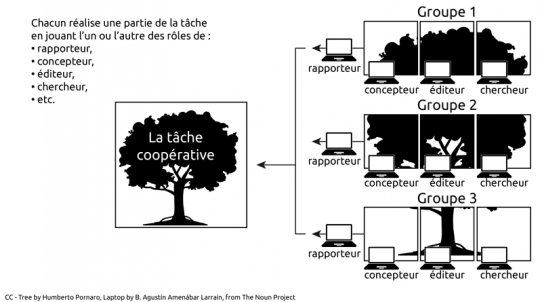

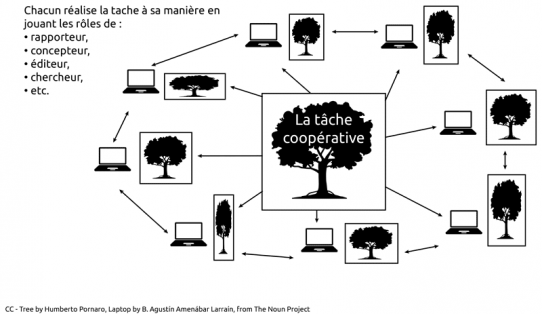

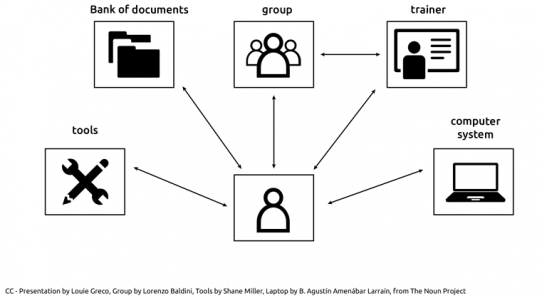

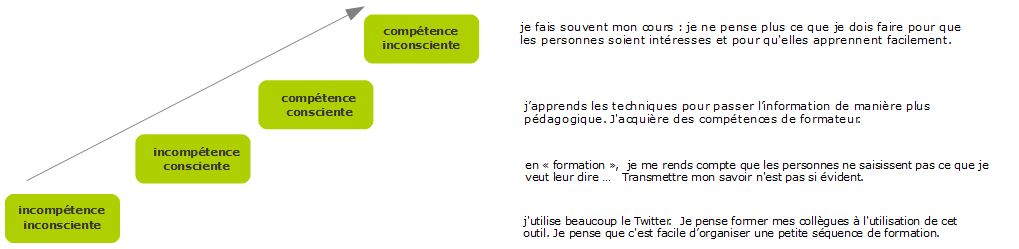

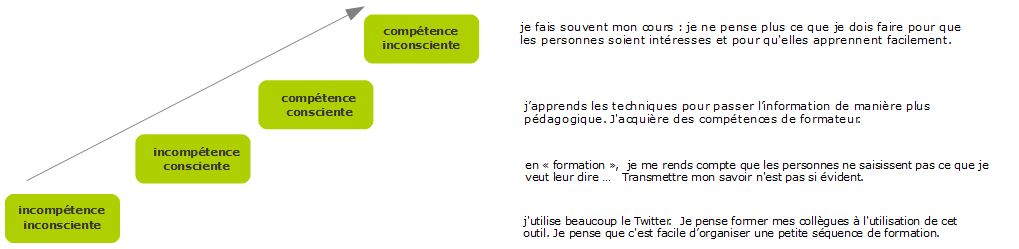

La formation n'est plus une transmission pyramidale des savoirs, o√Ļ celui qui sait passe l'information √† celui qui apprend. C'est une co-construction des connaissances √† partir de la mise en r√©seaux des informations disponibles, s√©lectionn√©es par le formateurs, des connaissances et des exp√©riences individuelles enrichies collectivement par les √©changes r√©flexifs. Le processus formatif est explicit√© par le formateur pour que la formation permette d'apprendre √† apprendre.

La personne est au centre de l'apprentissage. Mais cette personne est facilement connect√©e au monde et aux autres, gr√Ęce √† des nouvelles technologies disponibles.

Dans la formation Cooptic et Animacoop, son équivalent français, nous expérimentons la construction des communautés apprenantes dont le fonctionnement est proche des communautés épistémiques (cf. supra). Les stagiaires publient des articles, créent des parcours de formation en devenant progressivement des "amateurs -experts" actifs. Cette nouvelle qualité des personnes en formation conjugue d'authentiques ambitions intellectuelles, pédagogiques, voire démocratiques, et ouvre largement la place au plaisir d'apprendre.

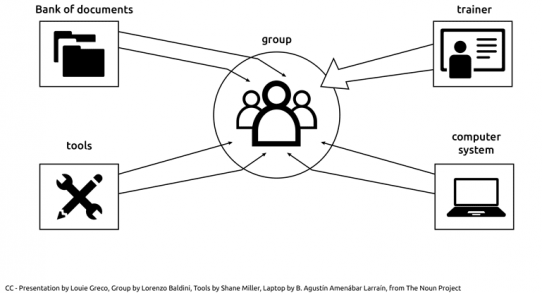

Le travail de formateur change car il assure plusieurs fonctions en parallèle :

Ces nouvelles "fonctions" assurées par un ou plusieurs formateurs nécessitent des changement profonds :

Les communaut√©s √©pist√©miques peuvent √™tre d√©finies comme un [petit] groupe de repr√©sentants partageant un objectif cognitif commun de cr√©ation de connaissance et une structure commune permettant une compr√©hension partag√©e. C'est un groupe h√©t√©rog√®ne. Par cons√©quent, l'une des premi√®res t√Ęches de ses membres consiste √† cr√©er un codebook, une sorte de "code de conduite", qui d√©finit les objectifs de la communaut√© et les moyens de les atteindre ainsi que les r√®gles de comportements collectifs. Donc ce qui caract√©rise une communaut√© √©pist√©mique est avant tout l'autorit√© proc√©durale, qui est garante du progr√®s vers le but fix√© tout en laissant aux participants une certaine autonomie.

La production de la connaissance s'est réalise à partir des synergies des particularités individuelles. Cela nécessite que la connaissance qui circule au sein de la communauté soit explicitée. Cette explicitation se fait par la conversion de connaissances tacites individuelles en connaissances explicites et collectives : les membres de la communauté épistémique sont unis par leurs responsabilités à mettre en valeur un ensemble particulier de connaissances. L'objet de l'évaluation concerne donc la contribution individuelle à l'effort vers le but collectif à atteindre, et la validation de l'activité cognitive (production de la connaissance) de chaque membre se fait par les pairs selon les critères fixés par l'autorité procédurale. Il en est de même avec le recrutement de nouveaux membres dans ce type de groupes : il se fait par des pairs, selon des règles préétablies relatives au potentiel d'un membre à réaliser le but de la communauté.

Bibliographie

Cohendet, P., Cr√©plet, F. et Dupou√ęt, O., (2003), Innovation organisationnelle, communaut√©s de pratique et communaut√©s √©pist√©miques : le cas de Linux. Revue fran√ßaise de gestion, n¬į 146, 99-121.

Présentation du projet Cooptic

Cooptic est une initiative de transfert d'innovation, financ√©e par la Commission europ√©enne dans le cadre du projet Leonardo da Vinci. Quatre partenaires sp√©cialis√©s dans les p√©dagogies innovantes - SupAgro Florac et Outils-R√©seaux (Montpellier), l'√Čcole de la coop√©ration Aposta de Catalogne et le Centre R√©gional d'Initiative √† l'Environnement (CRIE Mouscron) de Wallonie - se sont associ√©s pour travailler sur l'adaptation d'un dispositif de formation destin√© aux animateurs de projets collaboratifs.

Durant Cooptic, ont été formées quinze personnes dans trois pays : Belgique, Espagne et France, afin qu'elle deviennent, à leur tour et dans leurs cercles respectifs, formatrices d'animateurs de projets et réseaux coopératifs.

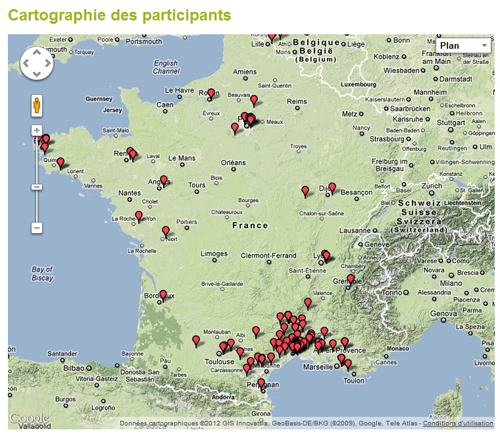

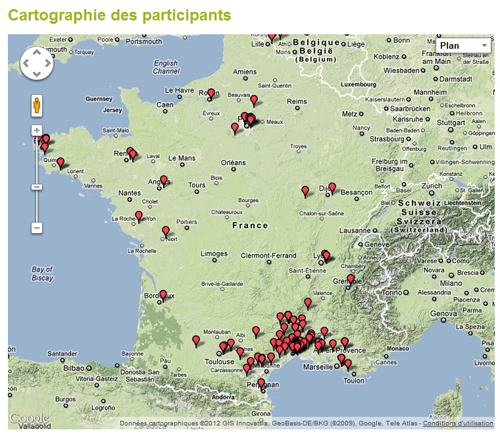

Cooptic, c'est aujourd'hui 60 animateurs de réseaux qui constituent un véritable pool dans trois pays européens. Ce réseau s'est construit sur trois ans :

Présentation de l'équipe de partenaires

Le programme de Cooptic a relié quatre structures :

Association Outils-R√©seaux : Association "r√©f√©rence" en France sur le travail en r√©seau. Sa mission principale est d'initier et d'accompagner les r√©seaux et pratiques coop√©ratives en s'appuyant sur des outils m√©thodologiques et Internet. En 2010, Outils-R√©seaux a mis en place le dispositif de formation Animacoop en direction des animateurs et professionnels ¬Ĺuvrant dans le champ de la coop√©ration et l'animation de r√©seaux. Ce dispositif Animacooop a fait l'objet d'adaptation du projet europ√©en Cooptic.

Ces partenaires ont associé les compétences de diverses institutions, universitaires, chercheurs, intervenants et collectivités locales engagées dans des démarches de développement participatif qui concourent activement à la rédaction d'une publication de cet e-book que vous pouvez découvrir maintenant.

Présentation du dispositif d'apprentissage

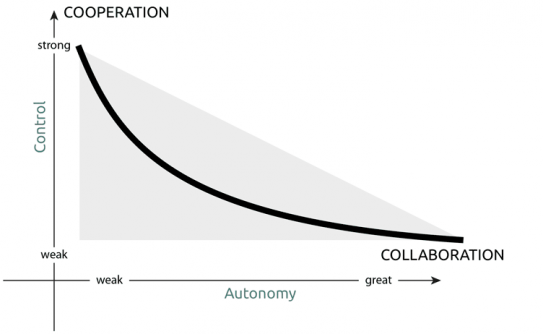

Le dispositif de formation Cooptic est fondé sur les principes éducatifs qui visent à accompagner le stagiaire vers l'autonomie et à renforcer sa capacité à agir en connaissance de cause. L'apprenant est au centre de l'attention pédagogique. De ces principes découlent les choix de méthodes et moyens pédagogiques qui s'articulent autour de trois idées : le caractère transversal des savoirs et compétences collaboratifs à acquérir, un lien avec le projet professionnel des stagiaires, l'utilisation des potentialités des outils numériques pour innover sur les pratiques pédagogiques.

Qu'apprend-on à la formation Cooptic ?

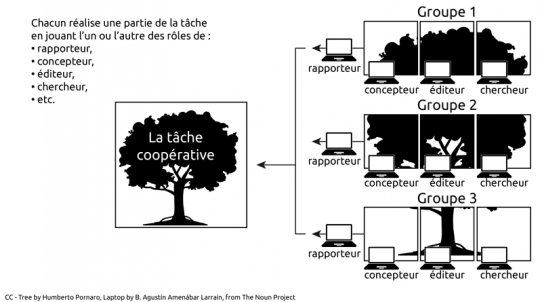

Les contenus de formation privilégient le développement des compétences opérationnelles liées à l'animation du projet collaboratif : gestion de l'information, coproduction des ressources, démarrage des dynamiques de réseau, animation de collectifs...Ces contenus sont structurés autour de 12 concepts clés et 12 compétences collaboratives transverses :

Ces compétences collaboratives sont traitées parallèlement sur trois niveaux :

- Au niveau individuel, la formation développe l'implication de la personne dans un projet collectif,

- au niveau du groupe, elle traite de la compréhension des dynamiques de groupes, réseaux, communautés et des compétences de management d'un collectif,

- un troisième niveau d'environnement concerne les facteurs d'ouverture et de communication "à l'extérieur" de son réseau.

Comment apprend-on ?

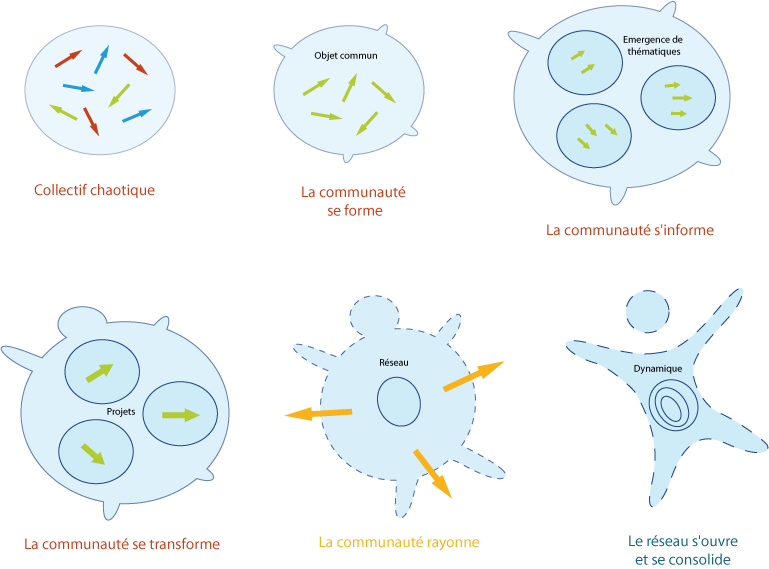

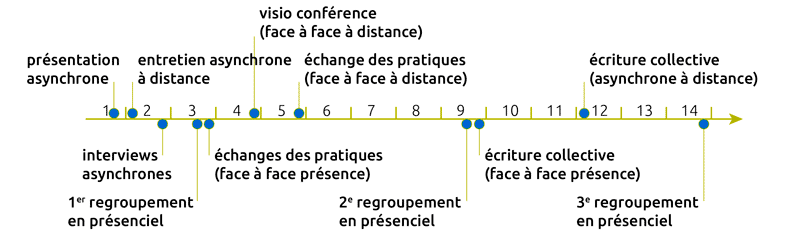

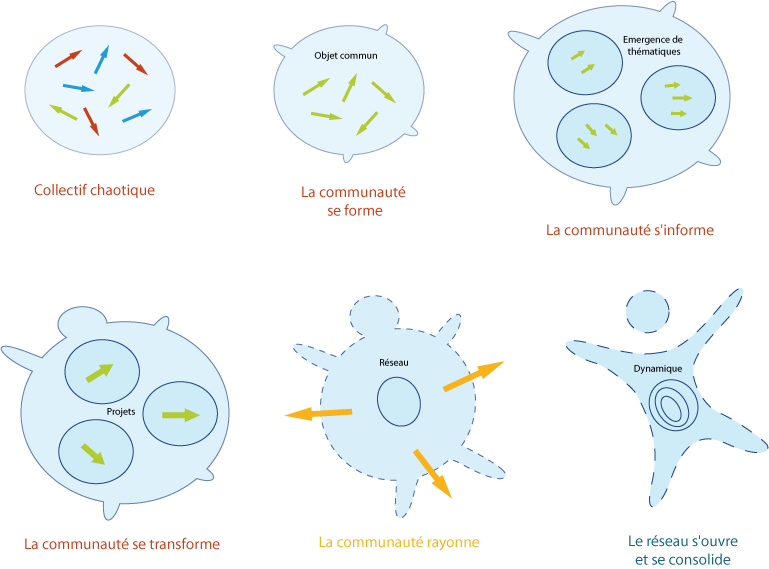

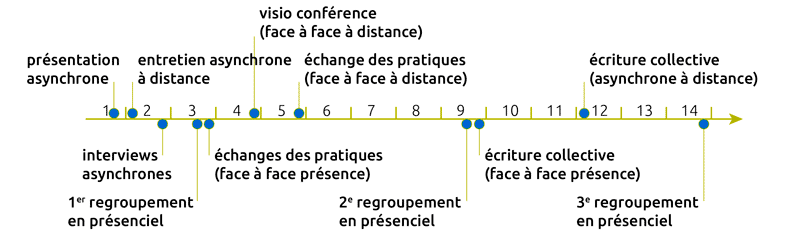

Durant 14 semaines de formation les stagiaires travaillent à distance et en présence suivant une progression sur trois parcours parallèles :- Parcours individuel :

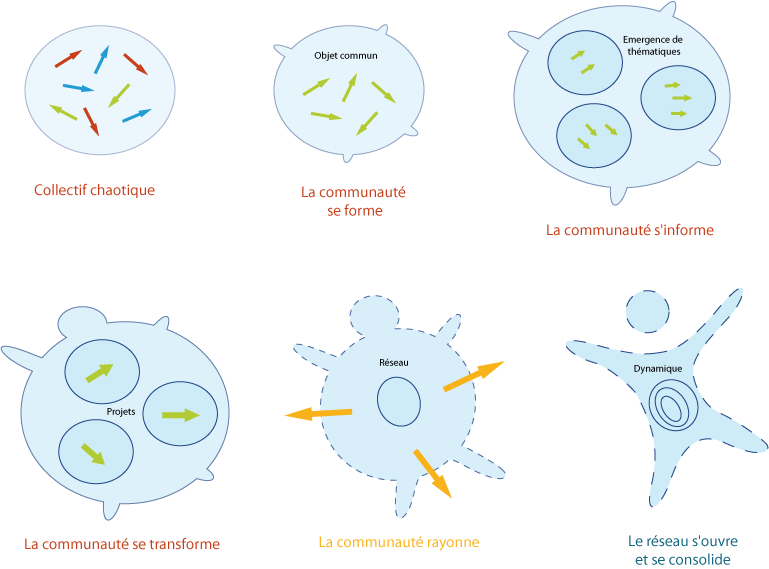

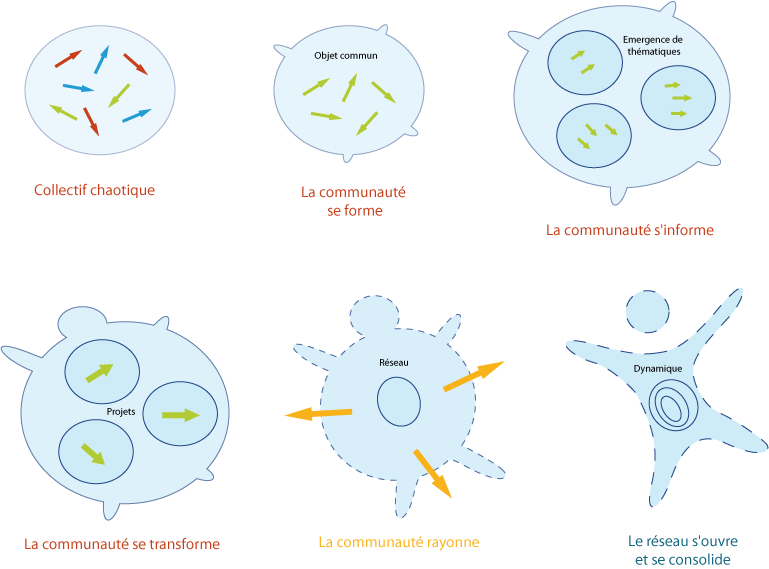

- Formation du réseau : le groupe se forme, un "collectif des individus" prend conscience d'être un groupe d'apprentissage.

- Le réseau s'informe : les échanges autour des projets conduisent à l'émergence d'expériences et de problèmes communs.

- Transformation du r√©seau : les ph√©nom√®nes individuels et collectifs sont mis en ¬Ĺuvre dans le travail collaboratif en petits groupes.

- Rayonnement du réseau : la diffusion des résultats des travaux de coopération en dehors de la communauté valorise le groupe.

- Consolidation du réseau : cela permet une évaluation et une réflexion sur la façon de faire vivre la dynamique et de l'ouvrir à d'autres.

- Parcours "collectif apprenant" :

- Parcours projet :

Pédagogie impactée par les nouvelles technologies

Un écosystème de formation :Une méthodologie pour pour passer de la posture d'"animateur de réseaux" à "formateur d'animateurs de réseaux".

Une alternance de moments d'échanges en présence et à distance via des outils internet.

Une utilisation des outils et méthodes collaboratifs durant la formation.

Des moments d'échanges de pratiques.

Du travail individuel sur des projets collaboratifs des stagiaires.

Co-production des connaissances : des rubans pédagogiques de formation.

L'ebook de Cooptic

L'ebook que vous avez entre les mains regroupe les ressources utilisées lors de la formation Cooptic. Certaines ont été rédigées spécialement pour l'ebook car les contenus avaient été présentés oralement lors de la formation. Cet ouvrage est un état nos connaissances dans le domaine de coopération et de la collaboration au moment de sa rédaction, fin 2013. Mais c'est un domaine qui commence juste à être étudié et nous continuons à expérimenter, à imaginer, à essayer, à rêver... Bref, même si la publication de cet ebook est l'aboutissement du projet européen Leonardo Cooptic, ce n'est pas une fin mais juste les premières pierres de nos futurs projets : une centre de ressources sur la collaboration ? Un MOOC ? Ou sans doute quelque chose qui n'existe pas encore !Bonne lecture et bonnes futures petites expériences irréversible de coopération !

Ils ont participé à l'aventure !

Coordination :

Hélène Laxenaire

Auteurs :

Gatien Bataille

Jean-Michel Cornu

Antoine Delarue

FNAMI LR

Mathilde Guiné

Claire Herrgott

Emilie Hullo

Corinne Lamarche

Hélène Laxenaire

Heather Marsh

Laurent Marseault

Daniel Mathieu

Outils-réseaux

Jordi Picart i Barrot

Manon Pierrel

Frédéric Renier

Violette Roche

Elzbieta Sanojca

SupAgro Florac

Vincent Tardieu

Laurent Tézenas

Françoise Viala

et les stagiaires Animacoop

Dessins :

Eric Grelet

Conception des parcours

Claire d'Hauteville

Hélène Laxenaire

Elzbieta Sanojca

Traduction en français :

Traduction collaborative par des membres du groupe AnimFr (de l'article sur la stimergie)

Traduction en anglais :

Koinos

Suzy Lewis-Vialar

Abdel Guerdane

Traduction en catalan :

Koinos

Jordi Picart i Barrot

Relecture (de la partie française) :

Caroline Seguin

Normalisation des fiches :

Cathy Azema

Gatien Bataille

David Delon

Corinne Lamarche

Hélène Laxenaire

Christian Resche

Cécile Trédaniel

Développement :

Florian Schmitt

Charte graphique :

Imago design

Montage et suivi du projet Leonardo :

Guy Levêque

Cathy Azema

Martine Pedulla

Stéphanie Guinard

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre d'un projet de transfert d'innovation (TOI) financé par l'union européenne au travers du programme Léonardo Da Vinci.

Tous les contenus (textes, images, video) sont sous licence Creative Commons BY-SA 3.0 FR. Cela signifie que vous pouvez librement les diffuser, les modifier et les utiliser dans un contexte commercial. Vous avez deux obligations : citer les auteurs originaux et les contenus que vous cr√©erez √† partir des n√ītres devront √™tre partag√©s dans les m√™mes conditions, sous licence CC-BY-SA.

Comment produire un document à plusieurs centaines de personnes ? (1ère partie)

Auteur de la fiche :

Jean-Michel Cornu

Licence de la fiche :

Creative Commons BY-SA

Description :

Eric Grelet - CC By Sa

Arm√© du principe de non-contradiction, nous passons beaucoup de temps, non pas √† chercher ce qui est vrai ou faux, mais √† justifier ce que nous avons dit pr√©c√©demment ... Et donc que les autres qui proposent des arguments diff√©rents sont dans l'erreur. Une tr√®s grande majorit√© du temps de discussion est ainsi consacr√© pour chacun √† r√©p√©ter sa propre affirmation pour √™tre s√Ľr qu'elle soit bien prise en compte et √† la justifier. Le fond de la discussion bien souvent, ne consiste plus √† chercher ce qui est vrai, mais √† ne pas √™tre mis en d√©faut et m√™me si possible √† obtenir la reconnaissance des autres pour avoir dit quelque chose consid√©r√© comme vrai.

Mais nous devons également composer avec nos propres limitations cognitives. Ainsi, nous ne pouvons garder à l'esprit que les trois derniers éléments d'une discussion 5. Lorsque nous prenons du recul par rapport au discours, nous pouvons avoir une vue d'ensemble des différents affirmations ou arguments, mais là encore nous sommes limités et ne pouvons conserver à l'esprit qu'entre 5 et 9 idées 6. Pour permettre de traiter un sujet par l'intelligence collective, nous allons donc devoir avoir une méthode pour travailler avec un très grand nombre de personnes, cartographier l'ensemble des idées proposées tout en s'interdisant dans un premier temps de sélectionner certaines idées et d'en éliminer d'autres.

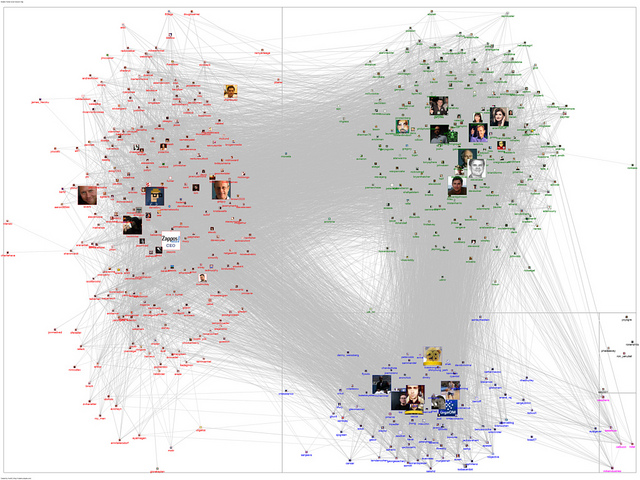

On peut en déduire différents types de groupes distingués par le nombre de leurs membres :

Les petits groupes jusqu'à une douzaine de personnes qui peuvent être gérés de façon contrainte (en attendant une action de chacun des différents membres) ;

Les groupes intermédiaires entre une douzaine et une centaine de personnes qui nécessitent plus d'efforts d'animation pour obtenir des réactions ;

Les grands groupes entre une centaine et un ou deux milliers de personnes qui permettent de produire de façon collaborative... à condition de se focaliser sur les réactifs ;

Les tr√®s grands groupes interm√©diaires de plusieurs milliers de personnes o√Ļ le groupe que forme les membres proactifs devient plus difficilement coh√©rent ;

Les tr√®s grands groupes au-del√† de quelques dizaines de milliers o√Ļ les proactifs sont suffisamment nombreux pour rendre l'animation moins contrainte.

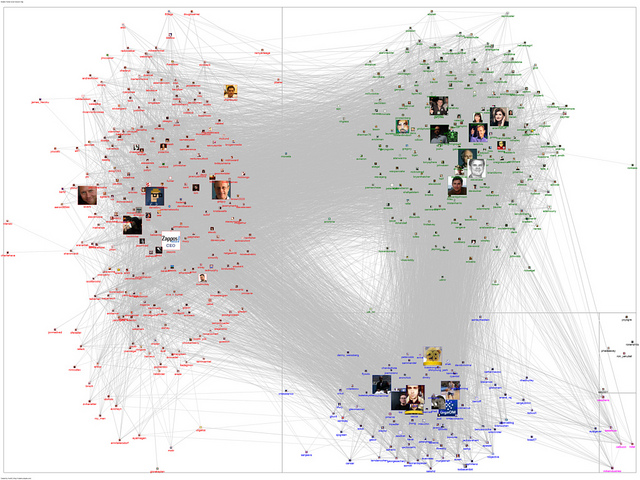

Les grands groupes entre une centaine et un ou deux milliers de personnes pr√©sentent un int√©r√™t particulier : ils sont un passage oblig√© pour les groupes qui ont vocation √† devenir tr√®s grands, et surtout ils repr√©sentent une taille qui correspond bien au nombre de personnes que l'on peut rassembler sur beaucoup de th√®mes assez pr√©cis. Ils n√©cessitent cependant de bien prendre en compte les membres qui ont adopt√©s une attitude r√©active (que l'on peut atteindre dans les syst√®me en ligne par des outils push comme le mail, Facebook ou Twitter plut√īt que par des outils pull comme le web ou les forums) et pas seulement les proactifs qui dans ce cas ne sont pas assez nombreux.

La planification : dans une situation pr√©visible mais o√Ļ les ressources sont rares, il faut pr√©voir pour optimiser les ressources et ne pas les g√Ęcher ;

La négociation : lorsque les ressources sont rares mais que la situation n'est pas prévisible, la négociation permet de faire un choix au présent à défaut de pouvoir le faire à l'avance ;

Le choix a posteriori : lorsque l'on peut disposer d'une abondance de ressources (grand groupe, information abondante) mais que la situation n'est pas prévisible, alors il vaut mieux susciter une abondance de choix et ne choisir qu'a posteriori, parmi toutes les possibilités ;

Souvent nous ne choisissons pas notre strat√©gie mais utilisons celle que nous ma√ģtrisons, quelque soit le contexte. Il est important de s'adapter √† notre environnement pour choisir la meilleure strat√©gie. Parfois, la situation peut √™tre pr√©visible pour certaines choses et impr√©visible pour d'autres, certaines ressources peuvent √™tre abondante et d'autres rares. Dans ce cas, il faut pouvoir s'adapter et m√™me jongler avec les strat√©gies.

Par exemple, dans un grand groupe au-del√† de cent personnes, il est possible, gr√Ęce au nombre suffisant de membres adoptant un r√īle r√©actif, de faire ressortir le maximum de points de vue et de ne choisir qu'a posteriori ceux que l'on souhaite conserver : "√Čtant donn√© suffisamment d'observateurs, toutes les pistes applicables √† un probl√®me donn√© sautent aux yeux". Mais si le groupe est plus petit que un ou deux milliers de personnes, le nombre de membres qui adoptent une attitude proactive et a fortiori le nombre de personnes qui participent √† la coordination du groupe est faible. La coordination de groupes inf√©rieur √† quelques milliers doit donc faire appel √† des strat√©gies de planification et/ou de n√©gociation.

Le premier, basé sur le discours consiste à placer les idées les unes à la suite de l'autre, un peu comme nous plaçons un pas devant l'autre pour avancer depuis un point de départ jusqu'à un point d'arrivée en suivant un cheminement. Ce mode de pensée permet en particulier l'approche rationnelle mais il prend très difficilement en compte le conflit (un point de départ, deux directions), l'intelligence collective (plusieurs points de vue sur le même point d'arrivée) ou encore la créativité (trouver de nouveaux chemins entre plusieurs points de départ et plusieurs points d'arrivée) qui utilisent tous les trois un autre mode complémentaire.

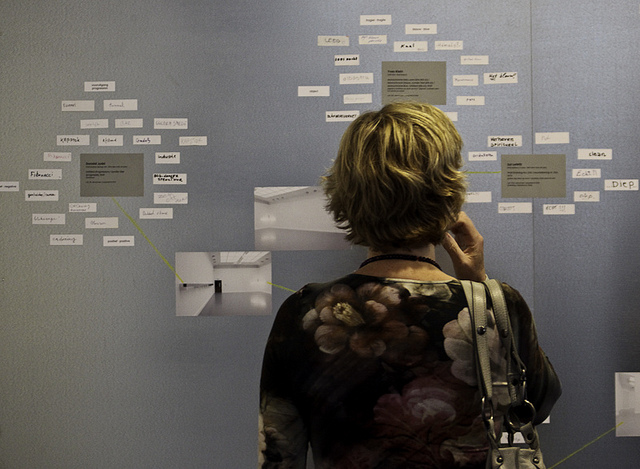

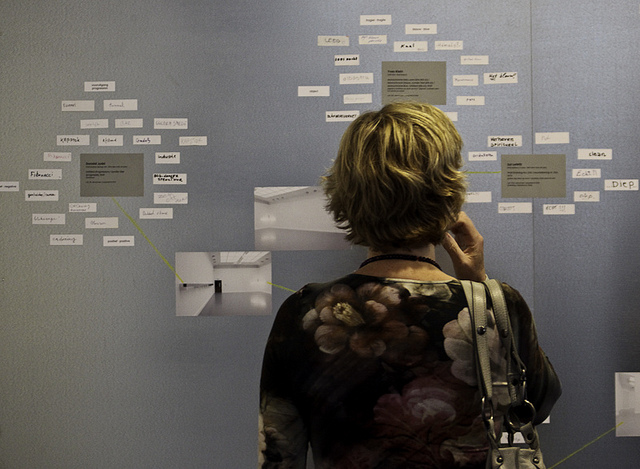

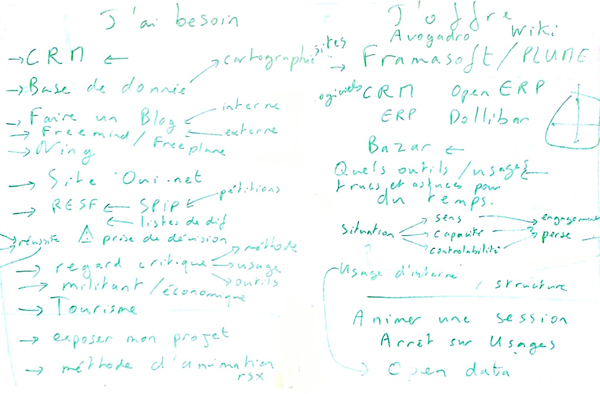

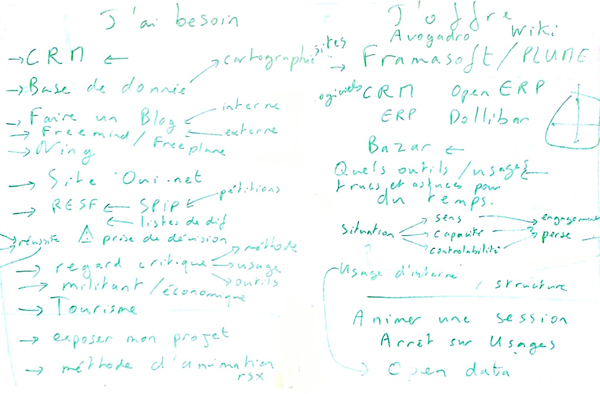

Le deuxi√®me mode de pens√©e est bas√©e sur la cartographie. Il consiste √† disposer toutes les id√©es en fonction de leur proximit√© sur une m√™me carte mentale, sans chercher √† les s√©lectionner a priori pour obtenir une vision la plus compl√®te des id√©es et des chemins possibles. Les sch√©mas heuristique (mind mapping en anglais) co-construits et projet√©s √† la vue de tous lors de s√©ances sont tr√®s performants pour donner une vision globale aux membres du groupe et ainsi permettre de chercher de nouvelles id√©es et de nouveaux points de vue plut√īt que chacun ne se focalise que sur une ou quelques id√©es d√©j√† propos√©es.

Pour aller plus loin, deux approches sont possibles :

L'art de la m√©moire : Lors de rencontres synchrones (en ligne ou en pr√©sentiel), il est possible de coupler la carte d'id√©e avec une autre carte souvent territoriale que chacun peut conserver plus facilement dans sa m√©moire √† long terme. Il peut s'agir d'un lieu connu de tous (leur cath√©drale pour les moines du Moyen √āge) ou √† d√©faut d'un lieu co-construit (il est plus facile de m√©moriser √† long terme un territoire que des id√©es) ;

Les cartes textuelles : dans les échanges asynchrones en ligne, les personnes qui adoptent une attitude réactive (dix fois plus nombreux que les proactifs) et les "observateurs" (encore plus nombreux) utilisent des outils qui gèrent mal le mode graphique (mail, Facebook, Twitter). Proposer une carte dessinée nécessite alors de fournir un lien vers une page web qui contient la carte. Mais dans ce cas, une moitié seulement environ des participants vont voir la carte. Il est cependant possible d'utiliser les possibilités de présentation des textes pour permettre une carte textuelle qui ne nécessite pas d'être lue en entier comme un texte mais peut être parcourue comme une carte : listes à points et à sous points, formulation courte des idées tenant sur maximum une ligne, gras, soulignés, italique pour mettre en valeur certains mots clés ;

1. Le groupe doit avoir au minimum une centaine de membres.

Ceux-ci ne vont plus contribuer systématiquement comme dans un petit groupe. Tant que le groupe ne dépasse pas plusieurs milliers, voir plusieurs dizaine de milliers il est important de se focaliser sur les personnes qui adoptent une attitude réactive (cette taille de groupe est la plus courante. Même dans les très grands groupes de dizaine de milliers de personnes, seul un sous-groupe va s'intéresser à un contenu spécifique). Selon la règle des 90-9-1, les réactifs seront au moins une dizaine ce qui est suffisant pour démarrer une dynamique et éventuellement encourager d'autres participations.

2. Le ou les animateurs ont un r√īle particuli√®rement critique.

En effet les animateurs doivent √™tre par d√©finition proactifs. Or ceux-ci, dans un groupe entre une centaine et un ou deux milliers de membres, ne repr√©sentent que quelques personnes. Les erreurs ou le manque de proactivit√© d'un animateur peuvent entra√ģner une inaction de tout le groupe. Dans un groupe jeune (en g√©n√©ral moins de deux ans), l'animateur ou le petit groupe d'animation a un r√īle central. On parle m√™me dans le logiciel libre de "dictateur bienveillant". Pour un groupe plus mature, il est possible d'avoir des personnes diff√©rentes qui, suivant les th√®mes abord√©s, prennent un r√īle d'animation. Dans ce cas si l'animation d'une discussion est toujours un r√īle contraint, il l'est moins pour l'ensemble du groupe qui pourra avoir des discussions qui aboutissent et d'autres non.

3. Laisser exprimer toutes les idées sans faire choix dans un premier temps.

Il faut au contraire "ouvrir les possibles" pour identifier toutes les id√©es qui pourraient √™tre ajout√©es, plut√īt que de supprimer celles d√©j√† √©mises. Des id√©es qui semblent a priori moins int√©ressantes peuvent se r√©v√©ler extr√™mement riches bien qu'a priori contre intuitives. M√™me si une id√©e propos√©e se r√©v√®le effectivement stupide, elle peut en susciter d'autres tout √† fait int√©ressantes.

4. Une synthèse sous forme de carte donne une vision d'ensemble des échanges.

Dans le cas des échanges en ligne asynchrone, il vaut mieux utiliser une "carte textuelle" qui peut être reçu par pratiquement tout le monde. Elle ne nécessite pas d'être lue en entier comme un texte mais peut être parcourue comme une carte (avec des listes à points et sous points, des gras et des soulignés pour faire ressortir des mots...). C'est ce point qui demande le plus de travail d'animation. Des outils et des méthodes doivent permettre de réduire ce temps au mieux.

5. Au moins quelques informations doivent être envoyés en "push".

Pour toucher les réactifs il faut fournir au moins certaines information en push (l'information est envoyée directement sur un compte que lit la personne régulièrement : mail, Facebook ou Twitter). Mais suivant le nombre de membres, l'activité de la discussion et l'acceptation plus ou moins grande pour chacun de recevoir directement des informations, il faut également pouvoir offrir l'accès à l'ensemble de l'information avec des outils pull pour ceux qui le veulent (la personne va chercher elle même l'information en allant sur un forum, les archives mail ou d'autres pages web). Il faut donc trouver le juste équilibre entre ce qui est envoyé à tout le monde et ce qui n'est pas envoyé mais doit aller être cherchée par ceux qui le veulent (depuis la liste de discussion ou tout est reçu par tout le monde jusqu'à l'envoi des seules synthèses, en passant par l'envoi en plus d'une sélections de quelques contributions stimulantes incitant les lecteurs à réagir).

6. Ce sont les itérations de contributions/synthèses qui apportent l'intelligence collective 10.

La cartographie des différents points de vue permet d'obtenir une meilleure vision d'ensemble (comme dans la parabole des aveugles et de l'éléphant). Mais l'intelligence collective commence réellement lorsque les participants s'appuient sur ce qu'ont dit les autres (ou plus précisément sur la cartographie d'ensemble de ce qui a été dit) pour proposer des idées nouvelles qu'ils n'auraient pas eu autrement. Ainsi chaque cycle de contributions puis de synthèse augmente le niveau d'intelligence collective et permet d'arriver à des propositions qui pour certaines sont particulièrement innovantes et pertinentes.

Cette méthode se concentre sur les "grands groupes" en ligne, suffisamment grands pour avoir des réactions sans trop d'effort (une centaine ou plus de membres) tout en n'atteignant pas la taille suffisante pour pouvoir se concentrer uniquement sur les proactifs (au-delà de plusieurs milliers). Cela représente une très grande partie des groupes en ligne souhaitant produire en commun des contenus sur un thème plus particulier. Dans ce cas, l'accent est mis sur les personnes ayant adoptés une attitude réactive qui sont en général dix fois plus nombreux que ceux qui ont adoptés une attitude proactive.

Les deux premi√®res parties pr√©sent√©es ci-apr√®s, se concentrent sur les outils et la constitution du groupe pour ceux qui cr√©ent leur groupe ou bien qui ont des groupes encore trop petits. La partie suivante sur la veille, la compr√©hension commune et l'id√©ation constitue le coeur de la m√©thode pour constituer une vision d’ensemble structur√©e d’id√©es collectives. Les deux derni√®res parties sur le choix dans les id√©es et la r√©daction permettent d’obtenir un texte qui peut √™tre lu facilement par des personnes n’ayant pas particip√© au sujet et le connaissant peu.

Mais de plus en plus souvent, les participants lisent régulièrement leurs messages à l'aide d'outils qui ne sont pas les mêmes pour chacun : certains suivent Facebook mais ne lisent plus leurs mails très régulièrement, d'autres suivent Twitter mais ne vont plus sur Facebook. Certains ne suivent qu'un de ces trois outils parfois deux mais rarement les trois. D'autres groupes utilisent un réseau social général (Linkedin, Viadeo) ou spécifique à leur communauté (basé sur les logiciels Elgg, Diaspora, Movim, Daisychain...). Il faut donc pouvoir s'adapter aux différents outils utilisés par les membres du groupe... ou réduire celui-ci aux seuls membres utilisant fréquemment tel ou tel outil.

De plus, lorsqu'un groupe devient grand, le nombre de contributions grandit √©galement et peut d√©passer le taux acceptable pour un participant. Dans un mode en ligne ou la plupart souffrent de "l'infob√©sit√©" (trop d'information), m√™me pour un groupe relativement peu nombreux, certains peuvent √™tre g√™n√©s par les mails suscit√©s par la discussion. Pour √©viter des d√©sabonnement ou des d√©saffections (des mails class√©s automatiquement sans √™tre lus, voire class√©s comme spam...), il est n√©cessaire de n'envoyer √† tout le monde ou √† ceux qui le souhaitent que les informations les plus importantes : cartographies r√©guli√®res des discussions, s√©lection de quelques contributions group√©es dans un m√™me message pour stimuler la participation, etc. Dans ce cas, il est encore plus important que l'ensemble des contributions soit disponible (de fa√ßon pull) pour permettre √† ceux qui le souhaitent et bien s√Ľr aux animateurs qui font la cartographie, de retrouver le d√©tail des contributions. C'est donc par une alliance entre des outils push et pull que la discussion peut permettre d'envoyer certains messages √† tout le monde (pour toucher les r√©actifs) tout en gardant le nombre de messages re√ßu raisonnable (pour √©viter la surinformation).

Dans un premier temps, le choix a été fait de combiner la plateforme web (pour publier) et le mail (pour échanger). Au lancement de Questions numériques, mi-2012, la Fing a choisi d'interfacer les deux modes. Chaque forum de son réseau permet l'interaction web ou mail : par exemple, un sujet de forum est publié sur le web, et notifié par mail aux 260 inscrits du groupe Questions numériques, qui peuvent y réagir indifféremment par retour de mail ou en se connectant à la plateforme. Il semble que les utilisateurs choisissent le mail pour des réponses rapides, le web pour les réponses plus élaborées.

Cette modalité permet aussi de mener, comme sur tout forum, plusieurs fils de discussion en parallèle, à condition de prendre soin des titres. Elle facilite l'accès aux nouveaux entrants et le travail à ciel ouvert, et baisse les barrières à l'entrée. Activée sur les forums, cette fonctionnalité est aussi activable facilement sur les commentaires d'autres publications : blogs, partage de documents, événements...

La Communauté Produit, Achat et Supply-Chain (PAS), regroupant les Centrales d'Achats et département logistiques des BU et la Direction PAS Groupe, a initié mi 2011 une démarche transverse : VisionPAS 2023, la Vision de la Coopération PAS de Groupe ADEO en y associant ainsi plus de 2000 collaborateurs. Différentes techniques collaboratives ont été utilisées pour extraire la "substantifique moelle": groupes de travail, séminaire de créativité, prototypes en mode Design Thinking, ... mais aucune n'impliquant plus de 150 personnes ensemble.

Afin de réaliser l'écriture de notre cible à 10 ans, nous avons décidé de découper notre réflexion suivant 8 grands axes et avons fait travailler chaque équipe BU, Centrale d'Achat ou Logistique, et chaque synergie Produit sur un des 8 sujets selon la structure suivante: Benchmark, MOFF (Menaces, Opportunités, Forces, Faiblesse), Vision à 10 ans. Ce sont ainsi près de 50 groupes de travail d'une quinzaine de personnes qui nous ont permis de constituer une matière très riche et complémentaire (cf: La parabole des aveugles et de l'éléphant) . Nous avons ensuite réalisé une 1ère synthèse sur chaque thème. L'important était alors de trouver un moyen de faire réagir l'ensemble de la Communauté sur cette V0 pour profiter de l'intelligence Collective. Mais très vite dans un groupe international sans langue de référence, la problématique linguistique se posait à nous. Nous ne disposions pas non plus d'outil de CRM, d'annuaire enrichi, ni de réseau social d'entreprise. Nous avons donc mis en place un Débat Numérique sur 6 semaines sur une cible de 1500 personnes, à l'aide des Google Groups.

Le besoin :

Les points forts :

Les difficultés :

Les résultats et quelques chiffres :

En conclusion, ce premier Débat Numérique à grande échelle chez ADEO a été très riche d'enseignements. Il nous a permis de suivre les principales étapes évoquées dans la partie "Appliquer ces principes pour produire de l'intelligence collective". Il nous a permis de valider cette méthode participative et en appellera certainement d'autres.

Des contributeurs proposent d'y ajouter l'idée d'utiliser également Twitter ainsi que d'autres réseaux sociaux. La carte pourrait alors être réorganisée sous la forme suivante :

Outils de discussion

Dans ce cas, non seulement l'id√©e de "Mail" se d√©cale d'un niveau pour avoir une cat√©gorie "outils push" comprenant √©galement Facebook, Twitter et d'autres r√©seaux sociaux, mais la personne qui fait la cartographie a eu l'id√©e d'y ajouter la possibilit√© de mixer les outils et a √©galement proc√©d√© √† la m√™me r√©organisation pour les outils pull pour laisser la place √† d'autres choix. En cela, il ne s'agit pas v√©ritablement d'une synth√®se de la discussion mais plut√īt de la cartographie de la compr√©hension actuelle du probl√®me. R√©organiser une carte donne tr√®s souvent des id√©es suppl√©mentaires et m√™me le cartographe peut ajouter des id√©es, qui peuvent √™tre compl√©t√©es ou corrig√©es par les participants lors de l'it√©ration suivante.

La cartographie des échanges peut se faire à la main avec éventuellement des post-it collés sur un mur pour plus facilement réorganiser le tout. Mais lorsque la discussion est importante, une seule itération de la cartographie peut demander environ 5 heure et cela se reproduit une à deux fois par semaine pendant la phase d'idéation... L'animation d'une telle discussion demande alors un temps assez important pour les animateurs et particulièrement pour celui ou ceux qui font les cartographies et les complètent.

Pour réduire la durée de cartographie et ainsi permettre l'animation de groupes y compris par des personnes dont cela ne fait pas parti du travail "officiel 14", il faut réduire ce temps à une ou maximum deux heures par semaine. L'objectif de l'application Assembl développée par Imagination for People en partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde au Québec, est de faciliter la capture des contributions pertinentes, d'aider à les renommer et à les réorganiser facilement malgré la taille réduite d'un écran d'ordinateur.

Tout d'abord en combinant la discussion chronologique (nécessaire pour faciliter l'implication, le sentiment d'appartenance et la dynamique de groupe) et une présentation plus structurée et résumée de la discussion (nécessaire pour permettre à chaque participant, quelque soit le niveau de temps et d'attention qu'il peut y consacrer, d'avoir une vision d'ensemble des échanges et propositions)

Assembl permet √† des humains de jouer le r√īle de facilitateurs en √©quipe. Avec l'aide d'outils qui rendent ces t√Ęches productives, ils identifient les id√©es cl√©s, les communiquent de fa√ßon synth√©tique et guident les participants vers des pratiques de discussion constructives.

Assembl tente de ne pas répéter ce que nous percevons comme des faiblesses des systèmes précédents, ainsi, Assembl:

La suite de ce texte est disponible ici : http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=CommentProduireUnDocumentAPlusieursCentai2

Dessin : √Čric Grelet - CC By-Sa

Comment passer du café du commerce à l'intelligence collective ?

La parabole des aveugles et de l'éléphant 1

Six hommes d'Inde, tr√®s enclins √† parfaire leurs connaissances, all√®rent voir un √©l√©phant (bien que tous fussent aveugles) afin que chacun, en l'observant, puisse satisfaire sa curiosit√©. Le premier s'approcha de l'√©l√©phant et perdant pied, alla buter contre son flanc large et robuste. Il s'exclama aussit√īt : "Mon Dieu ! Mais l'√©l√©phant ressemble beaucoup √† un mur!". Le second, palpant une d√©fense, s'√©cria : "Oh ! qu'est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu? Il ne fait aucun doute que cet √©l√©phant extraordinaire ressemble beaucoup √† une lance !". Le troisi√®me s'avan√ßa vers l'√©l√©phant et, saisissant par inadvertance la trompe qui se tortillait, s'√©cria sans h√©sitation : "Je vois que l'√©l√©phant ressemble beaucoup √† un serpent !". Le quatri√®me, de sa main f√©brile, se mit √† palper le genou. "De toute √©vidence, dit-il, cet animal fabuleux ressemble √† un arbre !". Le cinqui√®me toucha par hasard √† l' oreille et dit : "M√™me le plus aveugle des hommes peut dire √† quoi ressemble le plus l'√©l√©phant ; nul ne peut me prouver le contraire, ce magnifique √©l√©phant ressemble √† un √©ventail !". Le sixi√®me commen√ßa tout juste √† t√Ęter l'animal, la queue qui se balan√ßait lui tomba dans la main. "Je vois, dit-il, que l'√©l√©phant ressemble beaucoup √† une corde !". Ainsi, ces hommes d'Inde discut√®rent longuement, chacun faisant valoir son opinion avec force et fermet√©. M√™me si chacun avait partiellement raison, tous √©taient dans l'erreur.Du caf√© du commerce 2 ...

Habituellement, nous consid√©rons que si une id√©e est vraie, alors l'id√©e contraire est fausse. C'est ce que l'on appelle le principe de non-contradiction qui est √† la base de notre logique telle que l'a d√©finie Aristote. Cependant Eubulide de Millet, qui en √©tait un adversaire a montr√© gr√Ęce au paradoxe du menteur 3 que cela n'√©tait pas n√©cessairement juste : "Un homme disait qu'il √©tait en train de mentir. Ce que l'homme disait est-il vrai ou faux ?". Cette phrase ne peut √™tre ni vraie... ni fausse ! De m√™me, comme dans la parabole de l'√©l√©phant, il y a des affirmations qui peuvent sembler contradictoire mais sont toutes vraies 4 . On parle alors d'antinomie. C'est particuli√®rement le cas, lorsque l'on cherche √† avoir plusieurs points de vue diff√©rents sur un sujet.

Arm√© du principe de non-contradiction, nous passons beaucoup de temps, non pas √† chercher ce qui est vrai ou faux, mais √† justifier ce que nous avons dit pr√©c√©demment ... Et donc que les autres qui proposent des arguments diff√©rents sont dans l'erreur. Une tr√®s grande majorit√© du temps de discussion est ainsi consacr√© pour chacun √† r√©p√©ter sa propre affirmation pour √™tre s√Ľr qu'elle soit bien prise en compte et √† la justifier. Le fond de la discussion bien souvent, ne consiste plus √† chercher ce qui est vrai, mais √† ne pas √™tre mis en d√©faut et m√™me si possible √† obtenir la reconnaissance des autres pour avoir dit quelque chose consid√©r√© comme vrai.

...A l'intelligence collective

Pour sortir du "café du commerce", il est nécessaire de chercher dans un premier temps non pas ce qui est vrai mais les différents points de vue sur un sujet. Plus le nombre de personnes qui proposerons un point de vue sera grand, plus la vision aura des chances d'être plus complète. A ce stade, la discussion peut s'accommoder de visions approximatives, voire apparemment fausses, l'objectif étant de rassembler le plus grand nombre de point de vue différents et d'en susciter de nouveaux pour compléter ceux déjà rassemblés.Mais nous devons également composer avec nos propres limitations cognitives. Ainsi, nous ne pouvons garder à l'esprit que les trois derniers éléments d'une discussion 5. Lorsque nous prenons du recul par rapport au discours, nous pouvons avoir une vue d'ensemble des différents affirmations ou arguments, mais là encore nous sommes limités et ne pouvons conserver à l'esprit qu'entre 5 et 9 idées 6. Pour permettre de traiter un sujet par l'intelligence collective, nous allons donc devoir avoir une méthode pour travailler avec un très grand nombre de personnes, cartographier l'ensemble des idées proposées tout en s'interdisant dans un premier temps de sélectionner certaines idées et d'en éliminer d'autres.

Les trois principes pour construire des idées à plusieurs

Pour arriver √† lever les difficult√©s de la discussion collective, il est n√©cessaire de prendre en compte trois principes de l'intelligence collective qui sont assez contre intuitifs mais qui vont servir de base √† la construction d'une m√©thode qui permet de produire des id√©es et des contenus avec plusieurs centaines de personnes.La taille des groupes et les r√īles des membres 7

Dès qu'un groupe dépasse le nombre d'une douzaine de membres, chaque personne prend une posture proactive, réactive, d'observateur ou inactive et peut en changer en fonction d'un certain nombre de critères. On observe de façon assez contre-intuitive que le pourcentage d'actifs reste remarquablement constante (principe du 90-9-1) : les proactifs sont entre un et quelques pour cent et les réactifs entre dix et quelques dizaines de pour cent.On peut en déduire différents types de groupes distingués par le nombre de leurs membres :

Les petits groupes jusqu'à une douzaine de personnes qui peuvent être gérés de façon contrainte (en attendant une action de chacun des différents membres) ;

Les groupes intermédiaires entre une douzaine et une centaine de personnes qui nécessitent plus d'efforts d'animation pour obtenir des réactions ;

Les grands groupes entre une centaine et un ou deux milliers de personnes qui permettent de produire de façon collaborative... à condition de se focaliser sur les réactifs ;

Les tr√®s grands groupes interm√©diaires de plusieurs milliers de personnes o√Ļ le groupe que forme les membres proactifs devient plus difficilement coh√©rent ;

Les tr√®s grands groupes au-del√† de quelques dizaines de milliers o√Ļ les proactifs sont suffisamment nombreux pour rendre l'animation moins contrainte.

Les grands groupes entre une centaine et un ou deux milliers de personnes pr√©sentent un int√©r√™t particulier : ils sont un passage oblig√© pour les groupes qui ont vocation √† devenir tr√®s grands, et surtout ils repr√©sentent une taille qui correspond bien au nombre de personnes que l'on peut rassembler sur beaucoup de th√®mes assez pr√©cis. Ils n√©cessitent cependant de bien prendre en compte les membres qui ont adopt√©s une attitude r√©active (que l'on peut atteindre dans les syst√®me en ligne par des outils push comme le mail, Facebook ou Twitter plut√īt que par des outils pull comme le web ou les forums) et pas seulement les proactifs qui dans ce cas ne sont pas assez nombreux.

Le choix a posteriori 8

Il existe plusieurs strat√©gies en fonction de l'environnement dans lequel on se situe :La planification : dans une situation pr√©visible mais o√Ļ les ressources sont rares, il faut pr√©voir pour optimiser les ressources et ne pas les g√Ęcher ;

La négociation : lorsque les ressources sont rares mais que la situation n'est pas prévisible, la négociation permet de faire un choix au présent à défaut de pouvoir le faire à l'avance ;

Le choix a posteriori : lorsque l'on peut disposer d'une abondance de ressources (grand groupe, information abondante) mais que la situation n'est pas prévisible, alors il vaut mieux susciter une abondance de choix et ne choisir qu'a posteriori, parmi toutes les possibilités ;

Souvent nous ne choisissons pas notre strat√©gie mais utilisons celle que nous ma√ģtrisons, quelque soit le contexte. Il est important de s'adapter √† notre environnement pour choisir la meilleure strat√©gie. Parfois, la situation peut √™tre pr√©visible pour certaines choses et impr√©visible pour d'autres, certaines ressources peuvent √™tre abondante et d'autres rares. Dans ce cas, il faut pouvoir s'adapter et m√™me jongler avec les strat√©gies.

Par exemple, dans un grand groupe au-del√† de cent personnes, il est possible, gr√Ęce au nombre suffisant de membres adoptant un r√īle r√©actif, de faire ressortir le maximum de points de vue et de ne choisir qu'a posteriori ceux que l'on souhaite conserver : "√Čtant donn√© suffisamment d'observateurs, toutes les pistes applicables √† un probl√®me donn√© sautent aux yeux". Mais si le groupe est plus petit que un ou deux milliers de personnes, le nombre de membres qui adoptent une attitude proactive et a fortiori le nombre de personnes qui participent √† la coordination du groupe est faible. La coordination de groupes inf√©rieur √† quelques milliers doit donc faire appel √† des strat√©gies de planification et/ou de n√©gociation.

Cartographier pour donner une vision d'ensemble 9

Dans un √©change √† plusieurs, et plus encore dans un conflit, chacun √† tendance √† d√©fendre sa position et √† la r√©p√©ter sans cesse pour √™tre s√Ľr qu'elle soit bien prise en compte. Dans les faits, tr√®s souvent les diff√©rents points de vue ne s'excluent pas mais au contraire se compl√®tent pour donner ensemble une vision plus globale. Pour d√©passer cette difficult√©, il faut prendre en compte nos deux modes de pens√©e qui utilisent chacun une m√©moire de travail diff√©rente.Le premier, bas√© sur le discours consiste √† placer les id√©es les unes √† la suite de l'autre, un peu comme nous pla√ßons un pas devant l'autre pour avancer depuis un point de d√©part jusqu'√† un point d'arriv√©e en suivant un cheminement. Ce mode de pens√©e permet en particulier l'approche rationnelle mais il prend tr√®s difficilement en compte le conflit (un point de d√©part, deux directions), l'intelligence collective (plusieurs points de vue sur le m√™me point d'arriv√©e) ou encore la cr√©ativit√© (trouver de nouveaux chemins entre plusieurs points de d√©part et plusieurs points d'arriv√©e) qui utilisent tous les trois un autre mode compl√©mentaire.

Le deuxi√®me mode de pens√©e est bas√©e sur la cartographie. Il consiste √† disposer toutes les id√©es en fonction de leur proximit√© sur une m√™me carte mentale, sans chercher √† les s√©lectionner a priori pour obtenir une vision la plus compl√®te des id√©es et des chemins possibles. Les sch√©mas heuristique (mind mapping en anglais) co-construits et projet√©s √† la vue de tous lors de s√©ances sont tr√®s performants pour donner une vision globale aux membres du groupe et ainsi permettre de chercher de nouvelles id√©es et de nouveaux points de vue plut√īt que chacun ne se focalise que sur une ou quelques id√©es d√©j√† propos√©es.

Pour aller plus loin, deux approches sont possibles :

L'art de la m√©moire : Lors de rencontres synchrones (en ligne ou en pr√©sentiel), il est possible de coupler la carte d'id√©e avec une autre carte souvent territoriale que chacun peut conserver plus facilement dans sa m√©moire √† long terme. Il peut s'agir d'un lieu connu de tous (leur cath√©drale pour les moines du Moyen √āge) ou √† d√©faut d'un lieu co-construit (il est plus facile de m√©moriser √† long terme un territoire que des id√©es) ;

Les cartes textuelles : dans les échanges asynchrones en ligne, les personnes qui adoptent une attitude réactive (dix fois plus nombreux que les proactifs) et les "observateurs" (encore plus nombreux) utilisent des outils qui gèrent mal le mode graphique (mail, Facebook, Twitter). Proposer une carte dessinée nécessite alors de fournir un lien vers une page web qui contient la carte. Mais dans ce cas, une moitié seulement environ des participants vont voir la carte. Il est cependant possible d'utiliser les possibilités de présentation des textes pour permettre une carte textuelle qui ne nécessite pas d'être lue en entier comme un texte mais peut être parcourue comme une carte : listes à points et à sous points, formulation courte des idées tenant sur maximum une ligne, gras, soulignés, italique pour mettre en valeur certains mots clés ;

Appliquer ces principes pour produire de l'intelligence collective

A partir des principes présentés dans les parties précédentes, nous pouvons commencer à poser quelques règles pour permettre de produire des idées et des contenus avec plusieurs centaines de personnes. Nous traiterons ici plus particulièrement d'échanges en ligne asynchrones qui peuvent être enrichis ponctuellement par des rencontres synchrones en présentiel ou en ligne.1. Le groupe doit avoir au minimum une centaine de membres.

Ceux-ci ne vont plus contribuer systématiquement comme dans un petit groupe. Tant que le groupe ne dépasse pas plusieurs milliers, voir plusieurs dizaine de milliers il est important de se focaliser sur les personnes qui adoptent une attitude réactive (cette taille de groupe est la plus courante. Même dans les très grands groupes de dizaine de milliers de personnes, seul un sous-groupe va s'intéresser à un contenu spécifique). Selon la règle des 90-9-1, les réactifs seront au moins une dizaine ce qui est suffisant pour démarrer une dynamique et éventuellement encourager d'autres participations.

2. Le ou les animateurs ont un r√īle particuli√®rement critique.

En effet les animateurs doivent √™tre par d√©finition proactifs. Or ceux-ci, dans un groupe entre une centaine et un ou deux milliers de membres, ne repr√©sentent que quelques personnes. Les erreurs ou le manque de proactivit√© d'un animateur peuvent entra√ģner une inaction de tout le groupe. Dans un groupe jeune (en g√©n√©ral moins de deux ans), l'animateur ou le petit groupe d'animation a un r√īle central. On parle m√™me dans le logiciel libre de "dictateur bienveillant". Pour un groupe plus mature, il est possible d'avoir des personnes diff√©rentes qui, suivant les th√®mes abord√©s, prennent un r√īle d'animation. Dans ce cas si l'animation d'une discussion est toujours un r√īle contraint, il l'est moins pour l'ensemble du groupe qui pourra avoir des discussions qui aboutissent et d'autres non.

3. Laisser exprimer toutes les idées sans faire choix dans un premier temps.

Il faut au contraire "ouvrir les possibles" pour identifier toutes les id√©es qui pourraient √™tre ajout√©es, plut√īt que de supprimer celles d√©j√† √©mises. Des id√©es qui semblent a priori moins int√©ressantes peuvent se r√©v√©ler extr√™mement riches bien qu'a priori contre intuitives. M√™me si une id√©e propos√©e se r√©v√®le effectivement stupide, elle peut en susciter d'autres tout √† fait int√©ressantes.

4. Une synthèse sous forme de carte donne une vision d'ensemble des échanges.

Dans le cas des échanges en ligne asynchrone, il vaut mieux utiliser une "carte textuelle" qui peut être reçu par pratiquement tout le monde. Elle ne nécessite pas d'être lue en entier comme un texte mais peut être parcourue comme une carte (avec des listes à points et sous points, des gras et des soulignés pour faire ressortir des mots...). C'est ce point qui demande le plus de travail d'animation. Des outils et des méthodes doivent permettre de réduire ce temps au mieux.

5. Au moins quelques informations doivent être envoyés en "push".

Pour toucher les réactifs il faut fournir au moins certaines information en push (l'information est envoyée directement sur un compte que lit la personne régulièrement : mail, Facebook ou Twitter). Mais suivant le nombre de membres, l'activité de la discussion et l'acceptation plus ou moins grande pour chacun de recevoir directement des informations, il faut également pouvoir offrir l'accès à l'ensemble de l'information avec des outils pull pour ceux qui le veulent (la personne va chercher elle même l'information en allant sur un forum, les archives mail ou d'autres pages web). Il faut donc trouver le juste équilibre entre ce qui est envoyé à tout le monde et ce qui n'est pas envoyé mais doit aller être cherchée par ceux qui le veulent (depuis la liste de discussion ou tout est reçu par tout le monde jusqu'à l'envoi des seules synthèses, en passant par l'envoi en plus d'une sélections de quelques contributions stimulantes incitant les lecteurs à réagir).

6. Ce sont les itérations de contributions/synthèses qui apportent l'intelligence collective 10.

La cartographie des différents points de vue permet d'obtenir une meilleure vision d'ensemble (comme dans la parabole des aveugles et de l'éléphant). Mais l'intelligence collective commence réellement lorsque les participants s'appuient sur ce qu'ont dit les autres (ou plus précisément sur la cartographie d'ensemble de ce qui a été dit) pour proposer des idées nouvelles qu'ils n'auraient pas eu autrement. Ainsi chaque cycle de contributions puis de synthèse augmente le niveau d'intelligence collective et permet d'arriver à des propositions qui pour certaines sont particulièrement innovantes et pertinentes.

Méthode pour produire un texte collectif jusqu'à quelques milliers de participants

L'objectif de cette m√©thode est de produire du contenu de fa√ßon collaborative, non seulement en y int√©grant les contributions initiales de chacun mais aussi et surtout les contributions issues des √©changes. Elle s'appuie sur des synth√®ses r√©guli√®res sous la forme de cartographies textuelles (un texte qui peut √™tre parcouru comme une carte plut√īt que lu de bout en bout avec des listes √† point et √† sous point, des gras et des soulign√©s pour faire ressortir des mots, etc.). Il s'agit de donner une vision d'ensemble de ce qui a √©t√© d√©j√† propos√© pour concentrer les contributions sur des id√©es nouvelles.Cette m√©thode se concentre sur les "grands groupes" en ligne, suffisamment grands pour avoir des r√©actions sans trop d'effort (une centaine ou plus de membres) tout en n'atteignant pas la taille suffisante pour pouvoir se concentrer uniquement sur les proactifs (au-del√† de plusieurs milliers). Cela repr√©sente une tr√®s grande partie des groupes en ligne souhaitant produire en commun des contenus sur un th√®me plus particulier. Dans ce cas, l'accent est mis sur les personnes ayant adopt√©s une attitude r√©active qui sont en g√©n√©ral dix fois plus nombreux que ceux qui ont adopt√©s une attitude proactive.

Les deux premi√®res parties pr√©sent√©es ci-apr√®s, se concentrent sur les outils et la constitution du groupe pour ceux qui cr√©ent leur groupe ou bien qui ont des groupes encore trop petits. La partie suivante sur la veille, la compr√©hension commune et l'id√©ation constitue le coeur de la m√©thode pour constituer une vision d’ensemble structur√©e d’id√©es collectives. Les deux derni√®res parties sur le choix dans les id√©es et la r√©daction permettent d’obtenir un texte qui peut √™tre lu facilement par des personnes n’ayant pas particip√© au sujet et le connaissant peu.

Mise en place des outils en ligne

Les outils de la discussion

La première étape est de faire le choix des outils push (l'information est apportée jusqu'au participant : mail, Facebook, Twitter...) et pull (le participant va chercher l'information : forum, pages web...). Pour un groupe relativement petit jusqu'à quelques centaines de personnes qui utilisent toutes le mail, une simple liste de discussion mail suffit. Les archives de la liste permettent aux proactifs d'aller retrouver les informations anciennes et facilitent le travail des animateurs qui doivent faire des cartographies.Mais de plus en plus souvent, les participants lisent régulièrement leurs messages à l'aide d'outils qui ne sont pas les mêmes pour chacun : certains suivent Facebook mais ne lisent plus leurs mails très régulièrement, d'autres suivent Twitter mais ne vont plus sur Facebook. Certains ne suivent qu'un de ces trois outils parfois deux mais rarement les trois. D'autres groupes utilisent un réseau social général (Linkedin, Viadeo) ou spécifique à leur communauté (basé sur les logiciels Elgg, Diaspora, Movim, Daisychain...). Il faut donc pouvoir s'adapter aux différents outils utilisés par les membres du groupe... ou réduire celui-ci aux seuls membres utilisant fréquemment tel ou tel outil.

De plus, lorsqu'un groupe devient grand, le nombre de contributions grandit √©galement et peut d√©passer le taux acceptable pour un participant. Dans un mode en ligne ou la plupart souffrent de "l'infob√©sit√©" (trop d'information), m√™me pour un groupe relativement peu nombreux, certains peuvent √™tre g√™n√©s par les mails suscit√©s par la discussion. Pour √©viter des d√©sabonnement ou des d√©saffections (des mails class√©s automatiquement sans √™tre lus, voire class√©s comme spam...), il est n√©cessaire de n'envoyer √† tout le monde ou √† ceux qui le souhaitent que les informations les plus importantes : cartographies r√©guli√®res des discussions, s√©lection de quelques contributions group√©es dans un m√™me message pour stimuler la participation, etc. Dans ce cas, il est encore plus important que l'ensemble des contributions soit disponible (de fa√ßon pull) pour permettre √† ceux qui le souhaitent et bien s√Ľr aux animateurs qui font la cartographie, de retrouver le d√©tail des contributions. C'est donc par une alliance entre des outils push et pull que la discussion peut permettre d'envoyer certains messages √† tout le monde (pour toucher les r√©actifs) tout en gardant le nombre de messages re√ßu raisonnable (pour √©viter la surinformation).

Pour en savoir plus : la Fing, lien entre le mail et un réseau social sous Elgg 11

Après avoir testé de nombreux outillages en ligne pour ses travaux collaboratifs (listes mail, blogs, forums), la Fing a mis progressivement en place depuis 2010 son réseau social, une plateforme Elgg qui permet d'unifier les environnements collaboratifs de ses contributeurs : certains, en effet, s'intéressent à plusieurs sujets d'affilés et la gestion de nombreuses inscriptions sur des plateformes et listes mail éparses était un problème.Dans un premier temps, le choix a été fait de combiner la plateforme web (pour publier) et le mail (pour échanger). Au lancement de Questions numériques, mi-2012, la Fing a choisi d'interfacer les deux modes. Chaque forum de son réseau permet l'interaction web ou mail : par exemple, un sujet de forum est publié sur le web, et notifié par mail aux 260 inscrits du groupe Questions numériques, qui peuvent y réagir indifféremment par retour de mail ou en se connectant à la plateforme. Il semble que les utilisateurs choisissent le mail pour des réponses rapides, le web pour les réponses plus élaborées.

Cette modalité permet aussi de mener, comme sur tout forum, plusieurs fils de discussion en parallèle, à condition de prendre soin des titres. Elle facilite l'accès aux nouveaux entrants et le travail à ciel ouvert, et baisse les barrières à l'entrée. Activée sur les forums, cette fonctionnalité est aussi activable facilement sur les commentaires d'autres publications : blogs, partage de documents, événements...

Pour en savoir plus : groupe ADEO, utilisation des Google groups en push et en pull 12

Groupe ADEO est une entreprise de 70000 personnes réparties dans 13 pays et 27 Business Units (BU). Très décentralisé, orienté vers le partage du Savoir et du Pouvoir, ADEO s'est lancé depuis près de 20 ans dans de nombreuses démarches de Vision partagée avec l'ensemble des collaborateurs de certaines de ses BU.La Communauté Produit, Achat et Supply-Chain (PAS), regroupant les Centrales d'Achats et département logistiques des BU et la Direction PAS Groupe, a initié mi 2011 une démarche transverse : VisionPAS 2023, la Vision de la Coopération PAS de Groupe ADEO en y associant ainsi plus de 2000 collaborateurs. Différentes techniques collaboratives ont été utilisées pour extraire la "substantifique moelle": groupes de travail, séminaire de créativité, prototypes en mode Design Thinking, ... mais aucune n'impliquant plus de 150 personnes ensemble.

Afin de réaliser l'écriture de notre cible à 10 ans, nous avons décidé de découper notre réflexion suivant 8 grands axes et avons fait travailler chaque équipe BU, Centrale d'Achat ou Logistique, et chaque synergie Produit sur un des 8 sujets selon la structure suivante: Benchmark, MOFF (Menaces, Opportunités, Forces, Faiblesse), Vision à 10 ans. Ce sont ainsi près de 50 groupes de travail d'une quinzaine de personnes qui nous ont permis de constituer une matière très riche et complémentaire (cf: La parabole des aveugles et de l'éléphant) . Nous avons ensuite réalisé une 1ère synthèse sur chaque thème. L'important était alors de trouver un moyen de faire réagir l'ensemble de la Communauté sur cette V0 pour profiter de l'intelligence Collective. Mais très vite dans un groupe international sans langue de référence, la problématique linguistique se posait à nous. Nous ne disposions pas non plus d'outil de CRM, d'annuaire enrichi, ni de réseau social d'entreprise. Nous avons donc mis en place un Débat Numérique sur 6 semaines sur une cible de 1500 personnes, à l'aide des Google Groups.

Le besoin :

- Forum multilingue pour favoriser l'expression individuelle.

- Possibilit√© d'envoyer des messages du Forum vers les bo√ģtes mails en masse avec option de r√©ponse directe du mail vers le Forum sans n√©cessairement devoir y entrer (ce crit√®re nous a fait exclure l'outil Nabble qui ne permet pas de faire des envois en masse).

- 7 Forums = 7 Google Groups (1 par langue: français, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, russe) faisant appel à un ensemble de traducteurs.

- Traitement intense d'un thème sur une durée d'une semaine avec des push différents et cohérents, suivant un schéma identique d'un thème à un autre :

- 1. Lancement du débat par envoi d'une synthèse sur le thème

- 2. Envoi d'inspirations sur le même thème : ouverture d'esprit, proposition de perspectives extérieures

- 3. Publication des dernières contributions : le message que l'on veut faire passer : "le débat avance, tes collègues participent, il y a de nouvelles idées, n'attends plus pour contribuer !"

- 4. Publication d'une nouvelle synth√®se enrichie gr√Ęce au d√©bat : les contributeurs retrouvent leur "patte" dans la r√©daction du livrable final et constatent bien l'enrichissement de la synth√®se initiale gr√Ęce au d√©bat collectif.

- Système simple pour contribuer : réponse par mail et la réponse vient automatiquement alimenter le fil de discussion du forum OU contribution directement sur le forum en postant un commentaire. Sur le forum, on voit de façon indifférenciée toutes les contributions faites sur un sujet.

Les points forts :

- Des sujets stratégiques abordés dans 7 langues : richesse des contributions car facilitation de l'expression individuelle.

- Des traducteurs "volontaires" en interne a rendu les opérations de traductions réactives et flexibles, indispensables pour coller à nos délais assez courts.

- Pas de schéma hiérarchique : toutes les idées sont conservées et exploitées de la même façon dans l'écriture du livrable final. D'ailleurs, les contributions mises en avant dans les mails "Flash" reprennent seulement le prénom du contributeur, pas son nom.

- push par mail quotidien : sollicitation des collaborateurs via le canal qu'ils utilisent le plus aujourd'hui. Les contributions sont, elles, stockées en un même endroit : le Google Group (1 groupe par langue). Chacun reçoit donc "obligatoirement" l'information mais est libre ensuite de suivre le fil de discussion sur un outil annexe, dans notre cas le Google Group. Pour ne pas manquer les "meilleures contributions", nous "pushons" une sélection de ces dernières par mail à tous.

Les difficultés :

- Un forum par langue mais pas de transversalité entre les 7 forums : ce qui est posté dans le forum Polonais n'était pas visible pour les Espagnols. SAUF : La diffusion des "meilleurs commentaires" dans les flash pouvait provenir des 7 forums et les synthèses étaient communes dans toutes les langues.

- Pour que les participants reçoivent les mails de synthèse mais pas les différentes contributions, seul la coordinatrice était abonné au Google Group. En l'absence de CRM, les envois étaient fait depuis un compte Gmail avec une adresse de retour qui était celle du Google Group. Le Google Group lui-même était ouvert pour que les participants puissent y accéder s'ils le désiraient, sans avoir besoin d'avoir un compte Gmail pour accéder aux Google Groups.

- Besoin d'outils adaptés (annuaire enrichis, CRM, ...) pour ce volume d'envois.

- La nécessité pas toujours facile à mettre en oeuvre de la participation de "complices" permettant d'activer les débats.

Les résultats et quelques chiffres :

- Un débat vivant de 6 semaines autour de 8 thèmes stratégiques.

- Un taux de participation d'environ 13% avec plus de 400 commentaires multi-lingues, qui ont enrichi la base des cahiers de Vision.

- Des contributions faites dans les 7 langues : "seulement" 55% des commentaires sont en français.

- 8 Cahiers Vision V1 en input de notre Rencontre Internationale réunissant en février 2013 700 managers de la Communauté PAS de Groupe ADEO pendant 3 jours pour notamment en faire une relecture collective 13 .

En conclusion, ce premier Débat Numérique à grande échelle chez ADEO a été très riche d'enseignements. Il nous a permis de suivre les principales étapes évoquées dans la partie "Appliquer ces principes pour produire de l'intelligence collective". Il nous a permis de valider cette méthode participative et en appellera certainement d'autres.

Les outils de capture et de cartographie textuelle

Pour créer une synthèse sous la forme de cartographie virtuelle afin de donner une vision d'ensemble au groupe, il faut dans un premier temps "capturer" les contributions intéressantes dans les différents messages (il peut y en avoir deux ou plusieurs dans un même message), éventuellement leur donner un titre plus court (moins d'une ligne) et plus explicite, et ordonner les contributions sous la forme d'une hiérarchie. Cette dernière action peut nécessiter de créer une nouvelle entrée dans la hiérarchie pour rassembler plusieurs idées qui peuvent s'y trouver.Pour en savoir plus : réorganiser les niveaux au fur et à mesure de la discussion

Imaginons une discussion sur la mise en place de cette m√©thode o√Ļ la vision actuelle est d√©crite par la carte textuelle suivante :- Outils de discussion

- Mail (outil push : information envoyée directement aux participants)

- Prendre en compte ceux qui préfèrent Facebook au mail

- Forum (outil pull : le participant va chercher lui-même l'information si il le souhaite)

Des contributeurs proposent d'y ajouter l'idée d'utiliser également Twitter ainsi que d'autres réseaux sociaux. La carte pourrait alors être réorganisée sous la forme suivante :

Outils de discussion

- Outils push (information envoyée directement aux participants)

- Autres réseaux sociaux

- Permettre plusieurs outils push pour laisser le choix aux participants ?

- Outils pull (le participant va chercher lui-même l'information si il le souhaite)

- Forum

- Autres ?

Dans ce cas, non seulement l'id√©e de "Mail" se d√©cale d'un niveau pour avoir une cat√©gorie "outils push" comprenant √©galement Facebook, Twitter et d'autres r√©seaux sociaux, mais la personne qui fait la cartographie a eu l'id√©e d'y ajouter la possibilit√© de mixer les outils et a √©galement proc√©d√© √† la m√™me r√©organisation pour les outils pull pour laisser la place √† d'autres choix. En cela, il ne s'agit pas v√©ritablement d'une synth√®se de la discussion mais plut√īt de la cartographie de la compr√©hension actuelle du probl√®me. R√©organiser une carte donne tr√®s souvent des id√©es suppl√©mentaires et m√™me le cartographe peut ajouter des id√©es, qui peuvent √™tre compl√©t√©es ou corrig√©es par les participants lors de l'it√©ration suivante.

La cartographie des échanges peut se faire à la main avec éventuellement des post-it collés sur un mur pour plus facilement réorganiser le tout. Mais lorsque la discussion est importante, une seule itération de la cartographie peut demander environ 5 heure et cela se reproduit une à deux fois par semaine pendant la phase d'idéation... L'animation d'une telle discussion demande alors un temps assez important pour les animateurs et particulièrement pour celui ou ceux qui font les cartographies et les complètent.

Pour réduire la durée de cartographie et ainsi permettre l'animation de groupes y compris par des personnes dont cela ne fait pas parti du travail "officiel 14", il faut réduire ce temps à une ou maximum deux heures par semaine. L'objectif de l'application Assembl développée par Imagination for People en partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde au Québec, est de faciliter la capture des contributions pertinentes, d'aider à les renommer et à les réorganiser facilement malgré la taille réduite d'un écran d'ordinateur.

Pour en savoir plus : Assembl un outil pour cartographier les contributions 15

Assembl est un système de discussion en ligne qui s'adresse aux groupes de personnes ayant à produire collectivement un livrable (opinion, consensus, document, modèle, alternatives, etc.) autour d'un sujet quelconque. Bien qu'à l'ère des réseaux sociaux il soit "relativement" facile de mobiliser de grands groupes sur un enjeu, pour une multitude de raisons la qualité du livrable n'augmente pas souvent avec le nombre de participants. C'est principalement à ce problème qu'Assembl s'attaque.Tout d'abord en combinant la discussion chronologique (nécessaire pour faciliter l'implication, le sentiment d'appartenance et la dynamique de groupe) et une présentation plus structurée et résumée de la discussion (nécessaire pour permettre à chaque participant, quelque soit le niveau de temps et d'attention qu'il peut y consacrer, d'avoir une vision d'ensemble des échanges et propositions)

Assembl permet √† des humains de jouer le r√īle de facilitateurs en √©quipe. Avec l'aide d'outils qui rendent ces t√Ęches productives, ils identifient les id√©es cl√©s, les communiquent de fa√ßon synth√©tique et guident les participants vers des pratiques de discussion constructives.

Assembl tente de ne pas répéter ce que nous percevons comme des faiblesses des systèmes précédents, ainsi, Assembl:

- Ne force pas les participants à écrire leur contributions dans un format quelconque (la structure doit servir la discussion, pas la remplacer)

- Reconna√ģt que certains participants pr√©f√©reront toujours un mod√®le push (ex: listes de diffusion) et d'autres un mod√®le pull (ex: forums web, groupes Facebook), et leur permet de discuter ensemble en brisant ces "√ģlots" de discussion 16.

- Ne brise pas les communautés existantes en forçant des migrations. Il peut par exemple être implanté progressivement sur la liste de diffusion existante d'une communauté déjà active.

- Ne "déconnecte" pas les représentations cartographiques des discussions qui y ont donné naissance. Les réactions à la discussion sont accessibles à partir de la représentation synthétique et vice-versa.

- N'impose pas une structure de discussion (de nombreux systèmes sont centrée sur un débats polarisé pour/contre) et impose beaucoup moins de contraintes aux méthodes d'animation.

La suite de ce texte est disponible ici : http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=CommentProduireUnDocumentAPlusieursCentai2

- 1 Parabole du Ja√Įnisme, rendue c√©l√®bre par le po√®te am√©ricain John Godfrey Saxe au milieu du XIXe si√®cle. Source, G√©rard Huet, The Sanskrit Heritage Dictionary http://sanskrit.inria.fr/DICO/index.html cit√© par Wikip√©dia http://fr.wikipedia.org/wiki/Anekantavada

- 2 L'expression √©quivalente en anglais pourrait √™tre "bar-room politics" ou mieux "armchair philosophy" pour renvoyer √† des personnes cultiv√©es mais d√©sŇďuvr√©es, parlant beaucoup mais agissant peu (plut√īt qu'√† des personnes ayant trop bu et ne sachant plus ce qu'elles disent) : http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=70335&highlight=comptoir

- 3 Un paradoxe qui aurait été inventé par Eubulide de Millet (IVe siècle) à partir du paradoxe du crétois de Epiménide. Source Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_menteur

- 4 Alfred Korzybski, auteur de la sémantique générale, a pris conscience au cours de la première guerre mondiale que les mécanismes de pensée qui avaient provoqués cette guerre reposaient sur les postulats de la logique d'Aristote (principe d'identité, de non contradiction et de tiers exclu). Il formula alors une nouvelle logique, non-aristotélicienne, basée sur de nouveaux postulats correspondants à l'évolution scientifiques du XXe siècle : http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique_g%C3%A9n%C3%A9rale

- 5 Il s'agit d'une limitation d'une de nos m√©moire de travail appel√©e boucle phonologique, qui ne permet de "conserver en t√™te" que trois items dans une cha√ģne d'id√©e. Pour le mod√®le des diff√©rentes m√©moires de travail, voir A. D. Baddeley and G. Hitch, Working Memory, in G. H. Bower (ed), The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory, vol. VIII, Academic Press, New York, 1974

- 6 Cette deuxième mémoire de travail concerne l'ensemble des objets ou des idées que nous pouvons conserver à l'esprit à court terme. Elle porte le nom de calepin visuo-spatial. Elle nous permet par exemple de compter a posteriori les fenêtres d'une maison alors que nous n'en avons plus l'image devant les yeux... à condition que leur nombre soit limité. C'est également cette même mémoire de travail qui nous permet de créer de nouvelles idées en reliant deux idées anciennes que nous avons à l'esprit. Georges A. Miller, The Magical Number Seven, Plus or Minus 2: Some limits on our Capacity for Processing Information, The psychological review, vol. III, 1956, http://www.musanim.com/miller1956/

- 7 Pour en savoir plus, voir le texte complet "La taille des groupes et les r√īles des membres" : http://ebook.coop-tic.eu/LaTailleDesGroupesEtLesRolesDesMembres

- 8 Pour en savoir plus, voir le texte complet "Le choix a posteriori" : http://ebook.coop-tic.eu/LeChoixAPosteriori

- 9 Pour en savoir plus, voir le texte complet "Cartographier pour donner une vision d'ensemble" : http://ebook.coop-tic.eu/CartographierPourDonnerUneVisionDensemble . Ces idées ont été présentées à l'origine dans Jean-Michel Cornu, Prospectic, nouvelles technologies nouvelles pensées, FYP édition 2008 - chapitre 9 modes de pensée et conflit d'intérêt. Disponible dans l'article : Nous avons non pas un mais deux modes de pensée : http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee

- 10 Voir également la méthode Delphi qui permet d'améliorer la prévision de personnes ayant une connaissance du sujet par une approche itérative qui met en évidence les domaines de convergence et d'incertitude : Harold A. Linstone & Murray Turoff, The Delphi Method, Techniques and applications, New Jersey Institute of Technology 2002, http://is.njit.edu/pubs/delphibook/

- 11 Cette partie a été rédigée par Jacques-François Marchandise de la Fing

- 12 Cette partie a été rédigée par Victoria Masson et Jean Duclos de groupe ADEO

- 13 Voir la partie "Rédaction du texte : relecture collective"

- 14 L'animation d'une discussion doit pouvoir √™tre faite par des b√©n√©voles mais aussi par des personnes professionnelles qui vont trouver un int√©r√™t √† √™tre au cŇďur de la discussion pour mieux en saisir toutes les id√©es et les subtilit√©s, sans que ce travail d'animation soit pris en compte officiellement dans leur temps de travail

- 15 Cette partie a √©t√© √©crite par Beno√ģt Gr√©goire de Imagination for People

- 16 Voir la partie "La taille des groupes et les r√īles des membres" sur la diff√©rence entre participant proactif et participant r√©actif : http://ebook.coop-tic.eu/LaTailleDesGroupesEtLesRolesDesMembres

Dessin : √Čric Grelet - CC By-Sa

Comprendre par vous-même ce qui se passe dans votre groupe

Auteur de la fiche :

Jean-Michel Cornu

Licence de la fiche :

Creative Commons BY-SA

Description :

Il n'y a pas une façon unique de bien faire fonctionner un groupe qui pourrait vous être apportée par l'extérieur. Au contraire, c'est aux participants du groupe de se poser les bonnes questions - sans en oublier - pour trouver les réponses adaptées. Ce questionnaire vous permet d'étudier votre groupe sous toutes ses coutures. Il peut être rempli par le ou les animateurs mais encore mieux, par tous les membres, même ceux qui sont peu ou pas actifs.

Note : avant d'utiliser ce questionnaire, lisez au préalable La coopération en 28 mots-clés

Télécharger le fichier au format PDF

Note : avant d'utiliser ce questionnaire, lisez au préalable La coopération en 28 mots-clés

Télécharger le fichier au format PDF

Animation des dispositifs coopératifs : freins et facilitateurs

Auteur de la fiche :

Outils-réseaux

Licence de la fiche :

Creative Commons BY-SA

Description :

Eric Grelet - CC By Sa

Principal écueil : manque de participation (situation de non-collaboration).

Auteurs : Association Outils-Réseaux et tous ses stagiaires

Cr√©dits illustrations sous licence Creative Commons : CC-By Outils-R√©seaux - CC-By √Čric Grelet - CC-By Ell Brown - CC-By Cea - CC-By Marc Smith

Ce qui freine

- Manque de participation.

- Au niveau des outils.

- Au niveau de l'animateur.